市役所に書類を郵送する際、「封筒の書き方はこれで合っているのかな?」と不安に感じたことはありませんか?

普段の手紙とは異なり、公的機関に送る場合は形式やマナーが重視されます。

宛名の敬称の選び方、封筒のサイズ、切手の料金、そして添える書類の扱い方まで、意外と細かなルールが存在します。

これらを理解しておくことで、書類がスムーズに届き、手続きの遅れを防ぐことができます。

本記事では「市役所宛 封筒 書き方」というキーワードに沿って、御中と様の正しい使い分けをはじめ、封筒の基本から注意点までを分かりやすく解説します。

初めて市役所に郵送する方でも安心できる完全ガイドです。

市役所に送る封筒の基本

市役所宛封筒の書き方とは?

市役所に送る封筒には、宛名の書き方や敬称の選び方が非常に重要です。

特に「御中」や「様」の違いを正しく使うことは、受け取る側に対して礼儀を示すだけでなく、担当部署や担当者に確実に届くための基本マナーとなります。

宛名の書き方一つで、書類の印象が変わることもあるため、しっかりと理解しておきましょう。

また、住所や部署名を省略せず正確に記載することも、書類が迷子にならないための大切なポイントです。

市役所に送る封筒の必要事項

住所、宛名、担当部署名、差出人住所と氏名を明記することが基本です。

これにより、誤配送や返送のリスクを減らせます。

さらに、郵便番号を忘れずに書き、建物名や部屋番号がある場合は省略しないことも大切です。

特に市役所内は多くの部署が存在するため、部署名を明確に書くことでスムーズに担当者へ届きます。

差出人情報も、郵便事故や不備があった際に迅速に連絡を受けられるよう、できるだけ丁寧に記載すると安心です。

宛名の書き方と敬称の使い分け

部署宛の場合は「御中」、個人名が分かっている場合は「様」を使います。

混同しないことが大切です。

さらに、部署名と個人名を併記する場合は「○○課 ○○様」とし、「御中」と「様」を併用しないよう注意しましょう。

また、複数の担当者がいる場合には代表者の名前を記載するか、部署名のみとするのが一般的です。

これにより、誤解や失礼を避けることができます。

基本的な封筒のサイズと位置

書類に応じて角形2号(A4用紙を折らずに入るサイズ)を選び、宛名は中央、差出人情報は左下に書きます。

さらに、宛名はやや大きめの文字で明確に記載し、郵便番号枠がある封筒の場合は正しく合わせると見やすさが増します。

差出人情報は省略せず、建物名や部屋番号まで書くと返送時も安心です。

郵送時の切手と料金の注意点

重量によって料金が変わるため、事前に計量し適切な切手を貼りましょう。

不足すると返送される恐れがあります。

また、複数枚の書類や厚みがある場合は、定形外郵便となるケースもあります。

特に大切な手続きに関する書類は、簡易書留や特定記録郵便を利用することで確実に届けられるので安心です。

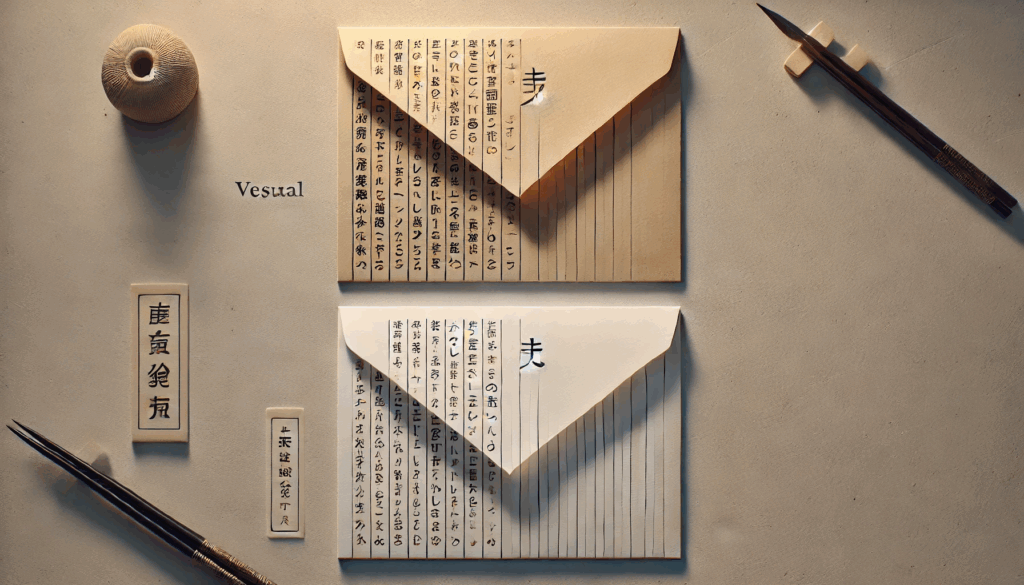

横書きと縦書きの違い

一般的な書き方のスタイル

封筒は縦書き・横書きのどちらでも使用可能です。

ただし公式感を出したい場合は縦書きが好まれます。

縦書きは日本の伝統的な書式であり、改まった手紙や公的な書類にふさわしいとされます。

一方で、横書きは現代的で視認性が高く、特に住所や郵便番号を数字で記載する際に読みやすいという利点があります。

近年では横書き封筒も広く使われており、印刷との相性が良いため多くの人が実用的に選んでいます。

どちらを選ぶべきか?

公的機関への郵送では縦書きが一般的ですが、横書きでも問題ありません。

パソコンで印刷する場合は横書きが選ばれることも多いです。

特に申請書や添付書類を大量に郵送する場合は横書きの方が効率的で、読み手もスムーズに確認できます。

反対に、儀礼的な意味を重視したい場合や、式典関連の文書を送る際には縦書きを選ぶと安心です。

用途や相手に合わせて判断するとよいでしょう。

具体例の比較:横書き vs 縦書き

縦書きは伝統的でフォーマルな印象を与え、横書きは見やすさと効率性が特徴です。

縦書きの封筒は厳格な雰囲気を持ち、受け取る側に丁寧さを伝えられる一方、横書きは郵便番号や住所が視認しやすく、ビジネスや事務処理に適しています。

状況に応じて使い分けることで、相手に配慮したより良い印象を与えることができます。

封筒に同封する書類のマナー

在中・返信用封筒の正しい使い方

「○○在中」と朱書きすることで中身が明確になり、郵送事故を防ぎます。

文字はできるだけ太くはっきりと書き、赤色のペンやスタンプを使用するとより効果的です。

また、在中の表記は封筒の表面に縦書き・横書きのいずれでも可能ですが、宛名の配置に合わせて整えると見栄えも良くなります。

返信用封筒を同封する際は切手を貼り、宛先を記入しておくのがマナーです。

さらに、返信先の部署名や担当者名も明記しておくことで、相手にとって手間がかからずスムーズに返送してもらえます。

必要に応じて、返信用封筒に「返信用」と記載するとさらに親切です。

添え状の意味と役割

書類を送る理由や必要事項を簡単にまとめた添え状を同封することで、受け取った担当者に意図が伝わりやすくなります。

添え状は形式ばった挨拶文でなくても構いませんが、送付した書類の一覧や、返信をお願いする旨を明確に書くことが重要です。

また、送付日や差出人の連絡先を添え状に記すことで、問い合わせや確認が必要な際に担当者がスムーズに連絡できるようになります。

結果的にやり取りの効率が高まり、書類の処理スピードも上がるでしょう。

複数の書類を送る際の注意点

書類は種別ごとにまとめ、クリップやクリアファイルに入れると整理しやすく、紛失防止にもつながります。

さらに、重要度の高い書類は一番上に配置したり、仕分けの見出しを付けることで、受け取った側もすぐに確認ができます。

折れや汚れを防ぐために、厚手のクリアファイルや封筒内でずれにくい書類ケースを活用するのもおすすめです。

市役所への送付時の注意点

書類記載の誤りを避けるために

書類に誤字や記入漏れがあると受理されない場合があります。

送付前に必ず確認しましょう。

特に記入欄の空欄や印鑑の押し忘れ、日付の誤記はよくあるミスですので注意が必要です。

提出する前に第三者にチェックしてもらうと見落としが減ります。

確認用のチェックリストを用意するのも有効です。

適切な封筒の選び方

安価な封筒では破損する恐れがあります。

厚紙やクラフト紙の封筒を選ぶと安心です。

さらに、中身が透けない加工がされているものや、水濡れに強いタイプを選ぶとより安全です。

重要書類の場合は封筒の強度や耐久性を重視しましょう。

サイズも適切で、書類を折らずに入れられるものを使うと丁寧な印象になります。

郵送のタイミングと重さの考慮

締切のある手続きでは、余裕をもって発送することが大切です。

重さによって速達や簡易書留を利用するのも一案です。

さらに、郵送にかかる日数を逆算して余裕を持った計画を立てましょう。

繁忙期や悪天候では配達が遅れることもあるため、早めの行動が安心です。

また、重さが規定を超える場合は郵便局で正確に測ってもらい、料金不足を防ぐ工夫も必要です。

まとめ

市役所宛ての封筒の書き方には、意外と多くのルールやマナーが存在します。

宛名における「御中」と「様」の正しい使い分けはもちろん、封筒のサイズや宛名・差出人の位置、切手料金の確認、添え状や返信用封筒の準備まで、細部に気を配ることで安心して書類を送ることができます。

また、横書きと縦書きの特徴を理解して使い分けることで、より適切な印象を与えることが可能です。

これらのポイントを押さえれば、郵送トラブルを防ぎ、手続きがスムーズに進むはずです。

初めて市役所に書類を送る方も、本記事を参考に正しく準備を整えてください。