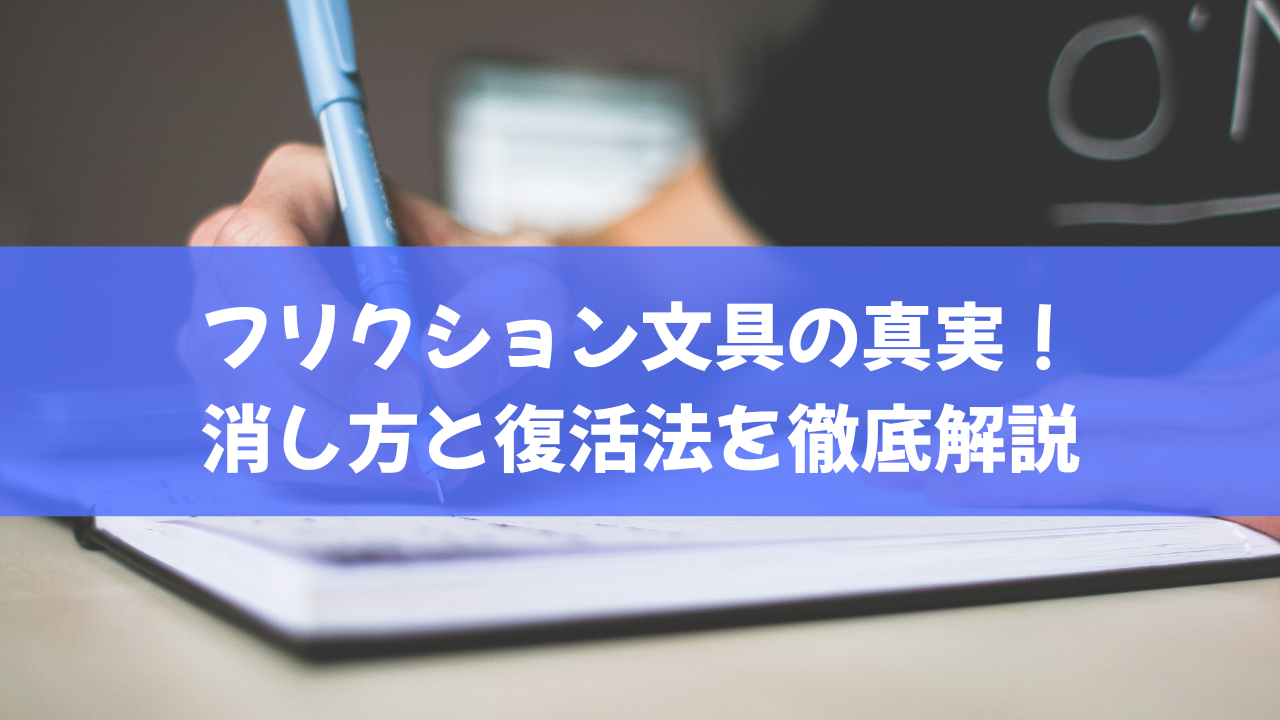

フリクションは「消せるペン」として多くの人に愛用されていますが、その便利さの一方で「思ったように消えない」「消した文字が戻ってきた」「大事な書類に使ってしまって困った」といったトラブルもよく耳にします。

特に初めて使う方や学生・主婦・社会人など日常的に活用する人にとっては、正しい使い方や注意点を知っておくことで安心して使いこなせるようになります。

本記事では、フリクションの基本から失敗しない消し方、文字を復活させる裏ワザ、さらに長持ちさせるコツまで、女性向けにやさしい表現でわかりやすくまとめました。

フリクションの基本を知ろう

フリクションの仕組みと消える原理

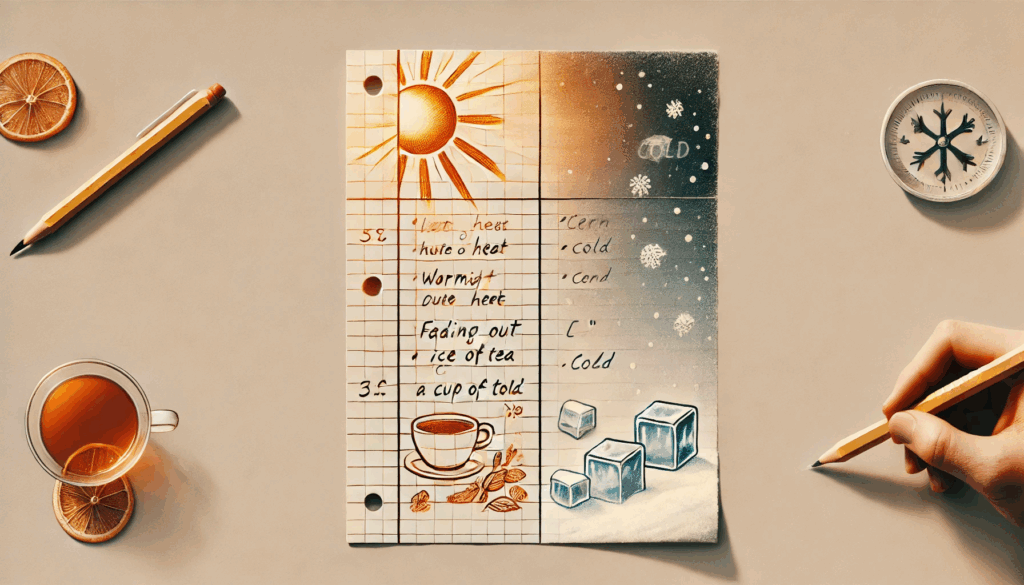

フリクションは摩擦熱によってインクの色が透明になる特殊な性質をもつペンです。

普通のボールペンと違い、ペンの後端についた専用ラバーで文字をこすると摩擦が生じ、その摩擦熱によってインクの色素が反応し、あっという間に「消えたように」見える仕組みになっています。

ここで大切なのは、インク自体が完全になくなるわけではないということ。

インクは紙の中に残っており、温度によって色が見えるかどうかが変化しているだけなんです。

だからこそ、冷やすと色が戻ることがあるのです。

例えば、60度前後の熱が加わるとインクは透明化し、逆に冷凍庫に入れるなどしてマイナス10度以下まで下がると、消えたはずの文字が復活するケースもあります。

こうした特性を知っておくと、急なトラブルや「文字が戻ってきた!」というハプニングにも慌てず対処できるでしょう。

普通のボールペンと何が違う?

通常のボールペンはインクが紙の繊維にしっかりと染み込み、乾いて固まることで消えません。

しかしフリクションは温度に敏感で、書いたあとでも熱で消えたり、冷却で復活したりできるのが最大の特徴です。

そのため「一時的なメモ」や「予定管理」など、気軽に書いて修正したいシーンにはとても便利ですが、逆に重要な契約書や役所へ提出するような公式書類には不向きです。

用途を理解して使い分けることが、フリクションを安心して活用するコツになります。

まずは「なぜ消えるのか」をやさしく整理

温度変化で消える仕組み

フリクションのインクは「60度前後の熱」で無色透明になります。

これは、インクの色素に含まれる特殊なカプセルが熱に反応して透明化するためです。

例えば、ドライヤーの温風を当てたり、夏の車内に置いたりすると、あっという間に文字が消えてしまうことがあります。

逆に「マイナス10度以下」に冷やすと色が戻る特性もあり、冷凍庫に数時間入れるだけでインクが浮かび上がるケースもあります。

この性質を知っていると、うっかり文字を消してしまったときや、大事なメモが見えなくなったときにも落ち着いて対応できます。

さらに注意したいのは、この仕組みは「消える」というより「見えなくなる」だけという点です。

つまりインクは紙に残ったままで、条件が変われば再び姿を現す可能性があるということ。

だからこそ、重要な契約書や公的な文書では使わないようにするのが安心です。

また、紙の種類や厚みによっても消え方や戻り方が変わることがあり、コピー用紙ではきれいに消えるのに、薄いノートでは跡が残るといった差が出ることも。

ポイントまとめ

- 摩擦熱や温度変化でインクが透明化

- 冷やすと復活の可能性がある(完全ではない)

- 紙や環境条件によって結果が変わる

- 重要書類には不向きなので注意

フリクションのメリット・デメリットを整理

消せるから便利なシーン

- 勉強の下書きや試験勉強の暗記ノート。

何度も書き直しができるので効率的に覚えられます。 - スケジュール帳の予定変更。

予定が変わってもすぐ修正できるので、忙しい主婦や社会人にとても便利です。 - 子どものお絵描きや練習帳。

消して描き直せるので練習にぴったりです。 - 家計簿や買い物リスト。

予定が変わりやすい日常メモに適しています。 - 家庭での学習記録や習い事の予定管理など、日常生活の細かな場面でも役立ちます。

消えて困るシーン(試験・公的書類など)

- 受験や資格試験の解答用紙(使用禁止の場合あり)。

使用すると無効になる場合があるので注意が必要です。 - 契約書や役所に提出する書類。

消えてしまうリスクがあるため絶対に避けるべきです。 - 長期保存が必要な日記や手帳。

年月が経つうちに文字が薄れたり消えたりする可能性があります。 - 医療記録や重要な研究ノート。

信頼性を確保するためには不向きです。 - 証拠資料や法的効力を持つ文書。

後から文字が戻る可能性もあるため、適していません。

家の中で試せる代用品

ドライヤー・お湯・カイロで消す方法

専用ラバーが手元にない場合でも、家庭にある道具を使えばフリクションのインクを消すことが可能です。

例えばドライヤーの温風を文字に当てると、数秒でインクが透明化します。

このときは紙が焦げないように30cmほど離して温風を当てると安心です。

また、湯気を利用する方法もあります。

やかんやポットのお湯から立ち上る蒸気に紙を近づけると、ふんわりと温度が伝わりインクが消えます。

ただし水滴がつくと紙がよれるので、距離を調整しながら行いましょう。

さらに冬場であれば使い捨てカイロも便利です。

カイロを軽く文字部分に押し当てるだけで熱が伝わり、きれいに消すことができます。

こうした家庭の道具は急場の代用品として覚えておくととても役立ちます。

摩擦以外の意外な代用アイデア

ティッシュや布でも軽くこすると消えることがあります。

特に厚めのティッシュや柔らかい布で表面をすばやくこすると、摩擦熱が生じてインクが消えやすくなります。

ただし摩擦熱が弱い場合には文字がうっすら残ったり、紙にシワが寄ることもあるので注意が必要です。

また、消しゴムやプラスチック製の定規の角を軽くこすっても同じ効果が得られる場合があります。

こうしたちょっとした工夫を知っておくと、専用ラバーがなくても安心して対応できます。

うまく消すためのコツ

力加減とスピードのバランス

強すぎると紙が破れ、弱すぎると消えません。

「優しく速めにこする」のがコツです。

例えば、鉛筆の線を消すときのように力を入れるのではなく、羽根でなぞるような感覚で滑らせると、摩擦熱はしっかり生まれるのに紙にダメージを与えにくくなります。

また、スピードもポイントで、ゆっくり動かすと摩擦が弱まり消えにくいので、少し速めのテンポでサッサッと動かすのがおすすめです。

広い面を一度にこするよりも、文字の上を小刻みに軽くこすることでムラなくきれいに消すことができます。

紙の種類によって適切な力加減は変わるので、ノートやコピー用紙、手帳などで試してみて、自分なりのベストバランスを見つけましょう。

NG行動(紙が破れる・インクが伸びるなど)

- 同じ場所を何度も力いっぱいこする(紙が破れる原因に)

- 薄い紙に強い摩擦を与える(インクがにじんで紙が波打つことも)

- ドライヤーを近づけすぎて焦がす(紙が変色したり変形する恐れあり)

- ゴシゴシと長時間こすり続ける(インクが伸びて汚れたように見えることも)

外出先での応急処置&購入先

外出先ですぐ消したいときの小ワザ

外出先で消したいのに専用ラバーやドライヤーがないときは焦ってしまいますよね。

そんなときはカイロや手のひらの熱でも一時的に消すことができます。

ポケットに入れて温めたカイロを紙に当てると、文字がふわっと薄くなりますし、手のひらで紙を数秒挟んで温めるのも効果的です。

冬場の電車内や屋外でも試せるので覚えておくと安心です。

ただし、長時間強く押し当てると紙が折れたり湿気でヨレることがあるので、あくまでも応急処置として使うのがおすすめです。

コンビニ・文房具店など買える場所のメモ

フリクションはコンビニ、100均、ドラッグストアなど身近なお店で購入可能です。

種類や色も豊富で、替芯も文具店で簡単に手に入ります。

特に大型スーパーやショッピングモール内の文具コーナーではラインナップが充実しており、限定カラーやセット商品を見つけられることもあります。

急にインクが切れてしまったときも、出先で手軽に購入できるのが大きな魅力です。

実践!ありがちな失敗と改善のヒント

失敗1:消えたはずの文字が“戻ってきた”

寒い場所に持ち込むとインクが復活することがあります。

例えば冬の屋外や冷房の効いた場所に持ち歩くと、消したはずの文字がうっすら浮かび上がるケースがあります。

これはインクの温度変化による性質で避けられないため、大切な情報はフリクションで書かないようにしましょう。

どうしても使う場合はコピーを取っておくなど工夫が必要です。

失敗2:ドライヤーで紙がヨレたり焦げた

距離を離して風をあてることで防げます。

30cm以上離すのがおすすめです。

さらに、弱風モードを使ったり、温風と冷風を交互にあてることで紙のヨレを軽減できます。

特に薄いノートや手帳では風圧だけでも変形するので注意が必要です。

失敗3:強くこすりすぎて紙が破れた

軽いタッチで広い面積をこすると破れを防げます。

こする前に下敷きを敷くと力が分散されて破れにくくなることもあります。

特にコピー用紙や薄い紙では力を3割程度に抑えてサッと動かすと安心です。

失敗4:重要書類で使用して大問題に

公式な書類には絶対に使用しないようにしましょう。

ボールペンを併用して使い分けるのが安心です。

特に役所や銀行に提出する書類では使用禁止と明記されている場合が多く、提出後に文字が消えてしまうと大きなトラブルになります。

どうしてもフリクションを使いたいときは、下書きやメモ用として限定し、清書や提出時は通常のペンを利用するようにしましょう。

保管時に役立つちょっとした工夫

温度・湿度を意識した保管法

夏の車内や暖房のそばに置くとインクが消える原因になります。

直射日光が当たる窓辺や、電気ポット・家電の近くなども同様に避けましょう。

涼しい場所での保管が基本ですが、さらに湿気にも注意が必要です。

高湿度の環境では紙自体が傷みやすく、インクもにじみやすくなるため、密閉容器やジップ袋に入れて保存すると安心です。

特に夏場や梅雨時期には、除湿剤と一緒に保管するのも効果的です。

大事な書類で使わない方がいい理由

温度や経年で文字が消えるリスクがあるため、長期保存の書類には不向きです。

数年後に見返したときに文字が読めなくなっている可能性があるため、契約書・公的書類・思い出のアルバムなどには使わないほうが無難です。

どうしてもフリクションを使いたいときは、コピーやスキャンを取っておき、バックアップを残す工夫をすると安心です。

消えた文字を取り戻す ― 冷凍テクニックの効果と注意点

冷凍で文字が戻る!?裏ワザとは

冷凍庫に入れると、消えたインクが再び見えることがあります。

これはインクの成分が低温で反応して色素が再び見えるようになるためです。

ただし完全ではなく、ムラになることも多いです。

例えば、濃く書いた部分だけがくっきり戻り、薄く書いた文字はぼんやりとしか見えないこともあります。

また、紙の種類によっても結果が変わり、コピー用紙では比較的戻りやすい一方で、ノートや手帳など薄い紙でははっきり戻らない場合があります。

ちょっとしたメモの復活には便利ですが、大事な記録を確実に復元できる方法ではないことを覚えておきましょう。

注意すべきリスク(紙の劣化・インクのムラ)

冷凍庫内の湿気で紙がよれることもあるので、ジップ袋に入れてから試しましょう。

さらに、冷凍と解凍を繰り返すと紙が反り返ったりインクがにじむ場合もあります。

長時間放置すると霜や水分が付着しやすいため、短時間で確認し、終わったらすぐに常温に戻すのが安全です。

必要であれば、乾燥剤を一緒に入れると湿気による劣化を軽減できます。

ペン自体が書けなくなったときの復活法

冷蔵庫・冷凍庫での復活テク

ペンが書けなくなったら、一度冷凍庫に数時間入れるとインクが戻ることもあります。

これはインクの粒子が温度変化に敏感で、冷却によって一時的に安定するためです。

特に書き出しでインクが出にくいときや、長期間使っていなかった場合に効果が期待できます。

冷蔵庫に入れてゆるやかに冷やすのも方法のひとつで、極端に冷やさずに様子を見たい場合に適しています。

ただし、過度に冷やすとインクが固まって逆に書き心地が悪くなるケースもあるので、必ず短時間で試し、状態を確認するようにしましょう。

また、保存袋に入れて冷却すると湿気や臭い移りも防げるため安心です。

書き出しが悪いときの簡単な対処

ペン先を軽く振る、紙の端で少し走らせるだけで改善する場合があります。

インクが乾いて固まっているときは、ティッシュの角でペン先をトントンと軽くたたくとインクが流れやすくなることもあります。

さらに、手のひらでペン本体を温めるとインクが柔らかくなり、書き出しがスムーズになることも。

こうした小さな工夫を組み合わせることで、替芯を買う前にペンを復活させられる可能性が広がります。

冷却テク応用編

応用① ― 消えた文字を再び見えるように

冷凍庫でのテクニックを上手に使えば、必要に応じて一時的に文字を戻せます。

例えば、うっかり大切なメモを消してしまったとき、数時間冷凍庫に入れると文字がうっすら浮かび上がることがあります。

完全に元通りではなくても、必要な情報を読み取れるレベルまで戻るケースがあるため、試してみる価値があります。

ただし紙の種類によって差があり、厚手のコピー用紙は戻りやすいのに対し、ノートの薄い紙ではうまくいかないこともあります。

応用② ― 書けなくなったペンを復活させる

替芯を買う前に、冷却法を試してみる価値があります。

長期間使っていなかったペンは、インクが先端で固まっている場合が多く、冷凍庫で一度冷やすと粒子が整って再びスムーズに書けるようになることがあります。

さらに、冷却後に軽く振ったり、紙の端で何度か試し書きをすることで効果が高まります。

もちろんすべてのケースで改善するわけではありませんが、「買い替えの前に一度試す」という気持ちでチャレンジすると良いでしょう。

応用③ ― 安全で効果的に使うための注意点

長時間冷凍しすぎない、乾燥を防ぐ袋に入れるなど工夫が必要です。

特にそのまま冷凍庫に入れると、霜や湿気で紙がよれたりペンに水分がついて逆効果になることがあります。

ジップ袋や密閉容器に入れて短時間だけ試すと安心です。

また、何度も繰り返すと紙やインクにダメージが残る可能性もあるため、頻繁に使うテクニックではなく「最後の手段」として取り入れるのがおすすめです。

フリクションインクと紙の相性

コピー用紙・ノート・手帳での違い

厚めの紙では比較的きれいに消えますが、薄いノートは破れやすいので注意が必要です。

コピー用紙や上質紙はインクが紙の繊維にしっかり乗るため、消した跡も比較的少なく済みます。

一方で、手帳のようにコーティングが施されている紙では、インクが乗りにくく消し跡が残ることがあります。

さらに、光沢紙や写真用紙ではインクがうまく定着せず、消そうとしても滑ってしまう場合もあります。

このように紙質によって仕上がりが大きく変わるため、用途に合わせて紙を選ぶことが大切です。

熱に弱い紙でのトラブル

感熱紙(レシートなど)は特に注意が必要です。

フリクションで書いた文字が消えるだけでなく、紙自体が高温に反応して黒く変色してしまいます。

ATMの明細や宅配伝票など、感熱紙で発行される書類にフリクションを使うと、文字が判別できなくなる恐れがあります。

また、FAX用紙や一部のラベル用紙も同じように熱に弱いため避けた方が安心です。

学生・社会人・主婦…シーン別の活用アイデア

学校や受験勉強での使い方

暗記用ノートや間違えた部分の修正に便利です。

繰り返し練習できるので記憶の定着に役立ちますし、参考書に直接書き込みながら試行錯誤することもできます。

ただし試験本番では使用禁止の可能性があるため、受験前に必ず確認しておきましょう。

また、模試や予備校の課題などでは使える場面もあるため、状況に合わせて上手に使い分けると安心です。

ビジネス現場での注意点

会議のメモやアイデア出しに向いています。

間違えてもすぐに修正できるので、ブレインストーミングやプレゼン準備に活躍します。

ただし正式な資料や契約関係の書類にはNGです。

大事な会議の議事録を残す際は普通のボールペンを併用すると安心です。

また、フリクションはインクが薄めなので、コピーやスキャンした際に文字が見えにくくなる点にも注意が必要です。

家事やライフログで便利なシーン

家計簿の一時メモや、予定の変わりやすい家族カレンダーに活用できます。

買い物リストを作って不要になったら消す、子どもの習い事の予定を修正する、といった日常的な使い方にも便利です。

また、日記やライフログに下書き的に使えば、後から読み返すときに不要な部分を消してすっきり整理することもできます。

さらに冷蔵庫に貼ったメモや献立表に活用するなど、暮らしの工夫次第で幅広く使えます。

フリクションと他の消せるペンとの比較

消せるボールペンとの違い

摩擦で消えるのはフリクションだけです。

他の消せるボールペンはインク自体が特殊な構造になっており、化学反応で色を分解するものや、消しゴムで削り取るタイプなど方式が異なります。

そのため、消したあとの仕上がりや紙へのダメージ具合が大きく違い、フリクションは比較的きれいに跡が残りにくいのが特徴です。

さらに、温度で復活するという性質はフリクション特有のため、他の消せるペンでは同じような“文字の復活”は起こりません。

消せるマーカーや蛍光ペンとの違い

フリクションの蛍光ペンは薄い色合いで、消すときも紙に優しい設計です。

一般的な蛍光ペンは一度引くと修正できませんが、フリクションなら予定表や参考書に何度も書き直しができます。

特に勉強で重要な部分を強調したいときに役立ち、暗記が終わったら消す、といった使い方も可能です。

また、色の濃さが控えめなので文字を隠しすぎず、ノートがすっきり見やすいというメリットもあります。

実際に使った人の口コミ・体験談まとめ

よくある成功例

- 「手帳の予定変更がラクになった!急に予定が変わってもサッと直せるので、仕事や家庭の管理がとても楽になりました。

」 - 「勉強ノートで大活躍!何度も書き直せるから効率的に暗記でき、ミスも気軽に修正できます。

」 - 「子どものお絵描きに大助かり。

間違えてもすぐ消せるので楽しそうに練習しています。

」 - 「家計簿や買い物リストに便利。

間違えても消して書き直せるので見やすく整理できます。

」

よくある失敗例

- 「夏の車内で全部消えてしまった…大事なメモが真っ白になって慌てました。

」 - 「試験で使えなくて焦った。

会場に持ち込んだら禁止されていたので困りました。

」 - 「冷凍庫で復活させたら、インクがムラになって読みにくかった。

」 - 「契約書に使ってしまい、後で文字が戻ってきて大問題になった。

」

フリクションを長持ちさせる保存のコツ

ペンを乾かさないための工夫

キャップをしっかり閉める、直射日光を避けるだけで寿命が延びます。

さらに、使用後はインクが空気に触れないようにすぐにキャップを閉じる習慣をつけましょう。

高温の場所に放置するとインクが揮発しやすくなるので、夏場の車内や窓際は避けるのが基本です。

また、乾燥を防ぐためにペンケースや引き出しに入れて保管すると安心です。

こまめに替芯の状態をチェックして、かすれが出始めたら早めに交換すると長く快適に使えます。

書き心地を保つための管理方法

立てて保管せず、横に寝かせるとインクが安定します。

これはインクが片寄らず均等にペン先へ流れるためで、書き始めのかすれを防ぐ効果があります。

特に長期間使わないときには横向きでの保管が有効です。

さらに、直射日光や暖房の風が直接当たる場所に置かないようにすることで、インクの乾燥や劣化を抑えられます。

ペンケースの中にシリカゲルなどの乾燥剤を一緒に入れて湿度をコントロールするのもおすすめです。

Q&A よくある質問

本当に完全に消えるの?

見えなくなりますが、特殊な条件では復活するため「完全に消える」とは言えません。

例えば、冷凍庫に入れると文字が再び浮かび上がることもあり、完全消去ではなく「見えなくしている」状態です。

したがって、重要な書類や長期保存が必要なメモには不向きです。

試験で使ってもいいの?

多くの試験では禁止されています。

マークシート式試験や資格試験の会場では特に使用不可と明記されているケースが多く、使うと失格扱いになる場合もあります。

事前に必ず公式の案内を確認しましょう。

どうしても試験前の勉強に使いたい場合は、暗記ノートや下書き用として活用するのがおすすめです。

文字が薄くなる原因は?

インク残量の低下や、紙の質が影響しています。

薄い紙や表面が滑らかな紙ではインクが定着しにくく、書いた直後から薄く見えることがあります。

また、時間が経つにつれて徐々に色があせてしまうこともあります。

替芯で改善できる場合が多いですが、紙を変えて試すことも効果的です。

まとめ

インクが「消える」仕組み

摩擦熱でインクが透明化する特性があります。

インクの色素は熱に反応する特殊な構造になっており、摩擦や温風によって60度前後まで加熱されると無色になるのです。

逆に冷却すると再び色が浮かび上がるため、消えるといっても完全消滅ではなく「見えなくなる」だけという点を理解しておくと安心です。

冷却で文字を“復活”させる方法

冷凍庫で一時的に復活することがあります。

特に濃く書いた文字や新しいインクほど戻りやすい傾向がありますが、紙の種類や保存状況によって仕上がりは変わります。

コピー用紙では比較的はっきり復活するのに対し、ノート用紙や手帳の紙ではぼんやりとしか戻らない場合もあります。

紙の劣化に注意しながら、短時間の冷却で様子を見るのがポイントです。

ペン本体が書けなくなったときの対処法

冷却法や振るなどの応急処置で改善することがあります。

インクが先端で固まっている場合は、冷凍庫で数時間冷やすと粒子が整い、再び書けるようになるケースがあります。

また、ペン先を軽く振る、ティッシュでトントンと叩く、紙の端で走らせるといった小さな工夫でも改善することがあります。

替芯を買う前に試してみると経済的です。

冷却テクを使うときの注意点

長時間やりすぎず、袋に入れて安全に試すのが大切です。

霜や湿気が紙やペンに影響すると逆効果になるため、必ずジップ袋などに入れて保護しましょう。

また、繰り返しの冷却は紙の劣化を早める恐れがあるため「どうしても復活させたいときの最終手段」と考えて使うのがおすすめです。

安心して使いこなすために

フリクションは便利な文具ですが、その特性を理解して正しく活用することが大切です。

インクは温度変化で見えたり消えたりするため、シーンによって使い分ける必要があります。

失敗を防ぐコツを知っておけば安心して活用できますし、勉強・仕事・日常生活の幅広い場面でスマートに役立てられます。