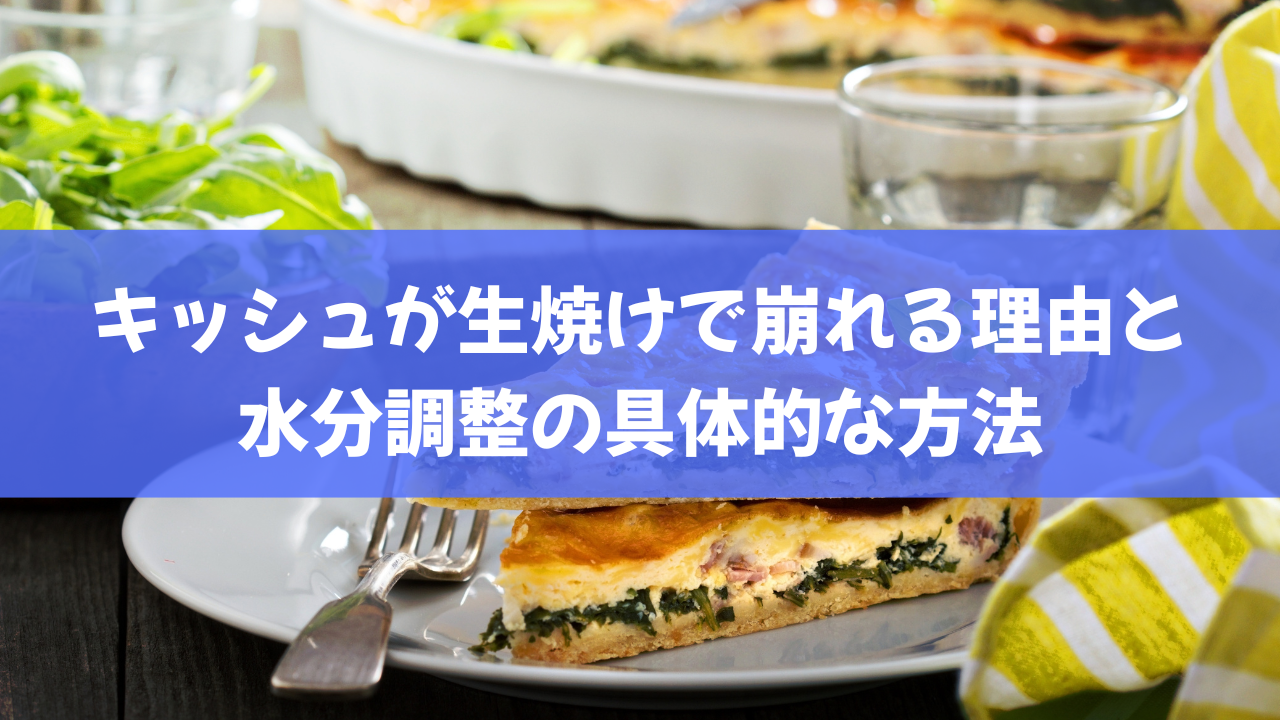

キッシュを作る際にありがちな失敗のひとつが「中が固まらない」「切ると崩れてしまう」といった悩みです。

せっかく丁寧に具材を用意して焼き上げても、生焼けになってしまうと台無しになってしまいます。

本記事では、キッシュが固まらない原因を徹底解説し、水分調整や焼き加減のポイント、失敗したときのリメイク方法まで詳しくご紹介します。

キッシュが固まらない原因とは?

キッシュが生焼けになる理由

キッシュがうまく固まらない一番の原因は、十分に火が通る前にオーブンから取り出してしまうことです。

特に中央部分は外側よりも加熱されにくく、見た目は焼けていても中はまだ液体状ということがあります。

切った瞬間に卵液が流れ出してしまい、見た目も味も損なわれてしまいます。

また、キッシュの厚みがあるほど中心部の加熱が難しくなるため、焼き時間を長めにとる必要があります。

水分過多が招く失敗

もうひとつの大きな原因は、具材に含まれる水分の多さです。

焼いている途中に食材から水分が染み出すと、卵液が希釈されて固まりにくくなります。

トマトやほうれん草、きのこ類など水分を多く含む食材は特に注意が必要で、下処理として炒めたり水気をしっかり切ることが欠かせません。

水分が多いまま焼くと、せっかくのキッシュがべちゃべちゃになってしまいます。

卵液の重要性と調整方法

卵液はキッシュの構造を保つための中心的な役割を果たします。

卵は熱で固まる性質があるため、焼くことで具材をまとめる接着剤のような役割を担います。

卵と乳製品(牛乳や生クリーム)のバランスが適切でないと、焼き上がりにムラができたり、水っぽくなったりします。

基本的には卵1個に対して牛乳や生クリームを合わせて100mlが目安ですが、具材の水分量や型のサイズに応じて微調整が必要です。

また、生クリームの比率を多めにすると濃厚な仕上がりになりますが、固まりにくくなる傾向もあるため注意が必要です。

キッシュの水分調整方法

具材の水分を確認する

ほうれん草、トマト、きのこなどの水分を多く含む具材は、事前に炒めて余分な水分を飛ばしてから使用することが基本です。

特にトマトは加熱することで水分が一気に出るため、事前に切って塩をふってしばらく置き、水分を出してからペーパーでふき取るとさらに効果的です。

また、茹でた野菜類もキッチンペーパーや清潔なふきんなどでしっかり水気を絞ることが重要で、少しの水分でも焼き上がりの食感に影響します。

炒めた後に粗熱を取ることで余計な蒸気も抑えられます。

牛乳や生クリームの適切な量

卵液の濃度はキッシュの固まりやすさに直結します。

牛乳や生クリームを加える際は、全体量の目安を守ることが大切です。

卵1個に対して100mlを基準にしつつ、生クリームの割合を多くすればリッチな味わいに、牛乳を多くすればさっぱりとした仕上がりになります。

ただし、入れすぎると卵液がゆるくなり、しっかりと固まるまでに時間がかかるだけでなく、中心部が生焼けになりやすくなるため、レシピに応じて慎重に調整しましょう。

粘度が心配な場合は少量の薄力粉やチーズを加えることで安定しやすくなります。

焼き加減の見極め

キッシュは表面がしっかり焼けていても、中まで火が通っているとは限りません。

焼き上がりの見極めには、竹串を中央に刺して液がついてこないかを確認するのが基本です。

もし少しだけつくようなら、追加で5分ずつ様子を見ながら加熱を続けるとよいでしょう。

さらに、表面を軽く押したときに弾力があり、沈まずに戻るようであれば中までしっかり火が通っているサインです。

焼きムラが心配な場合は途中で向きを変えたり、火加減を調整することで均一に仕上げることができます。

生焼けのキッシュをリメイクする方法

フライパンでの焼き直し

スライスしたキッシュをフライパンにのせ、蓋をして弱火でじっくりと加熱することで、内部までしっかり火を通すことができます。

このとき、フライパンにクッキングシートを敷いたり、ごく少量の水を加えて蒸し焼きにすることで、しっとりと仕上げることも可能です。

表面が焦げつかないように注意しながら、片面ずつじっくり3〜5分ほど加熱するのがポイントです。

焦げ付きが心配な場合は、フッ素加工のフライパンやフライパン用ホイルを使用しましょう。

オーブンでの二次加熱

170℃程度に予熱したオーブンで再度10〜15分程度焼き直すことで、中心部までしっかりと火を通すことができます。

焦げつきや乾燥を防ぐためには、キッシュの上にアルミホイルをふんわりかけて加熱するのが効果的です。

また、オーブンによっては焼きムラが生じることもあるため、途中で位置を変えるとより均一に仕上がります。

冷蔵保存していた場合は、常温に戻してから再加熱することでムラを防げます。

レンジを使った簡単リメイク

一切れずつ耐熱皿にのせ、ラップをせずに600Wの電子レンジで1〜2分加熱することで、手軽に水分を飛ばしながら再加熱が可能です。

中心部分が半熟の場合でも、電子レンジの加熱によって素早く火を通すことができます。

加熱時間はキッシュの厚みに応じて調整し、様子を見ながら追加で10秒ずつ加熱するのが理想的です。

加熱後は1分ほど置いて余熱で全体を落ち着かせると、よりしっかり固まります。

キッシュの具材選びとその影響

舞茸やほうれん草の扱い

舞茸は香りが豊かで風味を加えるのにぴったりな食材ですが、同時に非常に水分を多く含んでいるため、下処理が欠かせません。

使用前にフライパンで乾煎りするか、油を使って中火で炒めて水分をしっかり飛ばしてから使いましょう。

また、炒めたあとにキッチンペーパーで軽く押さえて、残っている水分をさらに取り除くとより安心です。

ほうれん草もキッシュには定番の具材ですが、こちらも下茹での際にたっぷり水分を吸ってしまいます。

湯がいた後は冷水でしっかり冷やし、ぎゅっと手で絞って水分をしっかり除くことが重要です。

さらに、キッチンペーパーで包んで押さえることで、焼いたときの水分流出を防ぎやすくなります。

ベーコンや玉ねぎの役割

ベーコンは塩気と旨味、脂のコクをキッシュ全体に広げてくれる存在です。

カリッと焼くことで余分な脂を飛ばし、香ばしさを加えると同時に、焼き上がり後のべたつきを防ぐことができます。

焼いたあとにクッキングペーパーの上で軽く脂を取り除くとさらにヘルシーです。

玉ねぎは甘みとやわらかさを加えてくれる定番の野菜ですが、こちらも炒めることで水分を飛ばし、甘味を引き出すことが大切です。

中火でしっかり透明になるまで炒めると、キッシュの味に深みが出て、全体のまとまりもよくなります。

水分が残っていると生焼けの原因にもなるため、炒めた後は粗熱を取ってから使うのがおすすめです。

チーズの追加で固まらせる

チーズは卵液の水分を吸いながら、加熱によって全体と一体化し、キッシュをしっかりと固めるのに役立ちます。

特にピザ用チーズはとろけやすく、加熱によって糸を引くことで全体の結着力を高めてくれます。

また、粉チーズを少量加えることで卵液にコクが生まれ、焼き上がりの香ばしさもアップします。

モッツァレラチーズやシュレッドチーズを組み合わせると、食感に変化が生まれてリッチな味わいになります。

具材の上に振りかけるだけでなく、卵液に混ぜ込んでおくと、全体の固まり具合をより安定させる効果があります。

理想的な温度と時間の設定

オーブンの予熱の重要性

オーブンは必ず事前に十分な時間をかけて予熱してから使いましょう。

予熱が不十分だと、焼き始めの火力が安定せず、特に中心部が加熱されにくくなります。

これにより、表面ばかりが先に焼けてしまい、中が半熟のまま残る可能性があります。

また、オーブンの温度センサーは庫内全体の温度を正確に反映していないことが多いため、最低でも10〜15分は予熱するのが理想的です。

しっかりとした予熱により、キッシュ全体に均等に熱が伝わり、ムラのない仕上がりを実現できます。

加熱時間の調整法

一般的には180〜190℃で約30〜40分の加熱が基本となりますが、オーブンの性能や使用する型の深さ・材質によって加熱時間は前後します。

浅い型で焼く場合は30分程度でも十分に火が通ることがありますが、深めの型や具材の量が多い場合は40分以上必要なこともあります。

また、ガスオーブンと電気オーブンでは熱の伝わり方が異なるため、同じ温度設定でも結果が異なることがあります。

途中で焦げそうな場合はアルミホイルを被せて調整するなど、柔軟な対応が求められます。

調理温度がキッシュに与える影響

調理温度がキッシュの仕上がりに与える影響は非常に大きく、温度設定を誤ると固まり具合や食感に直結します。

温度が低すぎると、中心まで十分に火が通らず、切ったときに卵液が流れ出るような仕上がりになってしまいます。

一方で温度が高すぎると、表面が焦げてしまうだけでなく、中が加熱不足で生焼けになるリスクも高まります。

オーブンの癖を事前に把握し、必要に応じて温度計を使って正確な庫内温度を確認することが理想です。

さらに、焼成中のオーブンの扉の開閉は温度を大きく下げる要因となるため、途中でのチェックはできるだけ控え、焼き時間終了間際に確認するのがおすすめです。

まとめ

キッシュが固まらない原因の多くは水分調整不足と加熱不足です。

具材の下処理、卵液の割合、加熱時間と温度管理を見直すことで、美味しくてしっかり固まったキッシュが作れます。