水1トンと聞くと「とても重そう」というイメージはあるものの、実際にどれくらいの量なのかを具体的に説明できる人は意外と少ないものです。

ペットボトル何本分?お風呂だと何杯?本記事では、水1トンを身近な例でわかりやすく換算し、日常生活でイメージしやすい形で丁寧に解説します。

1トンの水は何リットル?重さと容量の基本をやさしく解説

水は身近な存在ですが、「重さ」と「容量」を同時にイメージするのは意外と難しいものです。

ここでは、水1トンを理解するために欠かせない基本の単位換算をやさしく整理します。

水の重さ1トンは何kg・何リットル?計算式と単位換算

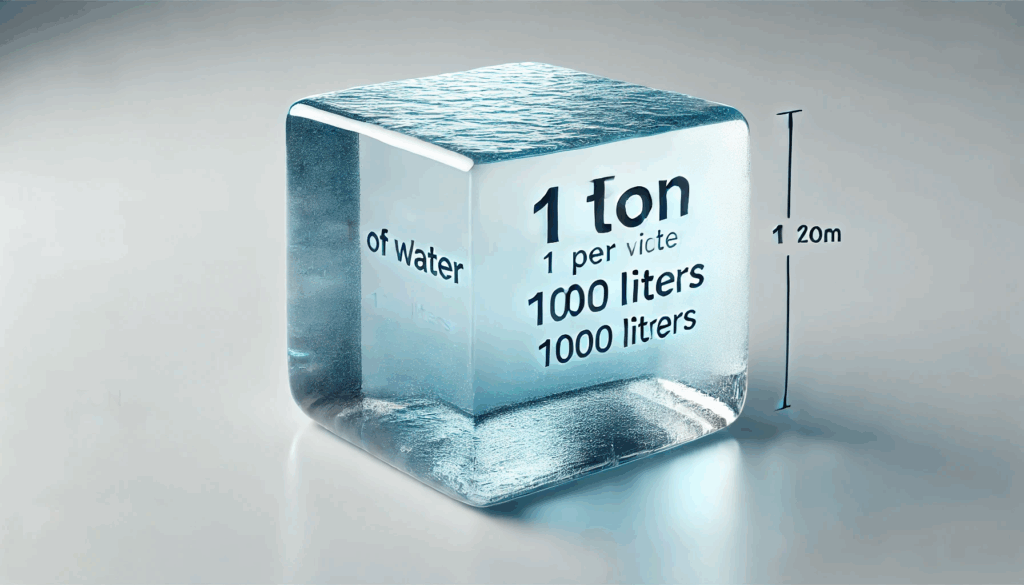

水の重さ1トンは1,000kgにあたり、これはそのまま1,000リットルと同じ量になります。

1リットルの水は約1kgであるため、重さと容量を簡単に結びつけて考えられるのが特徴です。

また、水は温度によって体積がごくわずかに変化する性質を持ちますが、日常生活で扱う程度の温度差であればほぼ1kg=1Lとして扱えるため、計算がしやすいという利点があります。

さらに、料理・洗濯・お風呂などの使用量を考える際にもこの換算は役立ち、具体的なイメージを掴むための基準としてとても便利です。

なぜ水1トン=1,000リットルなのか?立方メートル・kgから考える

水1トンが1,000リットルになる理由は、1立方メートルの水がちょうど1,000リットルになるためです。

これは1m×1m×1mの立方体にぴったり入る水の体積と重さがそれぞれ1,000リットル・1,000kgに一致するためです。

さらに、水は“比重1”という特性を持ち、他の液体や物質と比べても非常に扱いやすい基準となっています。

理科の授業で習う「1cm³=1mL」「1L=10cm×10cm×10cm」という関係もここにつながっており、体積・重さ・容量が一直線で結びつく数少ない物質である点が理解を助けます。

ペットボトルやドラム缶で例える1トンの水の量

水1トンは500mlペットボトルなら2,000本、2Lペットボトルなら500本分に相当します。

また、一般的な200Lドラム缶で換算すると約5缶分の量となり、想像よりも大きな体積であることがわかります。

さらに、家庭用ゴミ袋(45L)で換算すると約22袋分にもなり、家庭で扱う水量とは比較にならないスケールであることが実感できます。

これだけの量を運ぶとなると相当な力が必要で、1トンの水がどれほどの重量と体積を持つのかがより具体的にイメージしやすくなります。

身近なもので「水1トン」を例えると?イメージしやすい比較

水1トンの量や重さをもっと身近に感じるには、「見たことがあるもの」に置き換えて考えるのが効果的です。

ここでは、日常生活のさまざまな対象に置き換えてわかりやすく比較します。

動物・人間の体重に置き換えてみる(人間・動物の例)

水1トンは大人約15人分の体重(1人=65kg計算)に相当し、動物なら成馬1頭とポニー1頭を合わせた重さに近づきます。

身近な体重で例えることで、重さのイメージがぐっとリアルになります。

さらに、大型犬で例えると約20〜25頭分にあたり、ペットを飼っている人にとっても非常にイメージしやすい重さです。

また、家畜牛1頭は約500〜700kgのため、牛1頭半ほどで1トンになる計算です。

こうした複数の比較対象を知ることで、1トンの重さがどれほど大きく、現実離れした数字ではないかがより実感できるようになります。

乗り物や車(軽自動車)で例える1トンの重さ

軽自動車1台の車両重量はおよそ800〜1,000kgほどで、水1トンはまさに軽自動車1台分の重さと同等です。

車体を丸ごと持ち上げる感覚を想像すると、水1トンの重さの大きさがより鮮明になります。

また、バイクで例えると大型バイク4〜5台分ほどになり、日常で目にする乗り物の重量を基準に考えると理解が深まります。

さらに、家庭用ピアノはおよそ200〜300kgのため、ピアノ3〜4台分で1トンに到達します。

乗り物や大型家具に置き換えることで、自分の生活圏にある“重いもの”の基準が明確になり、水1トンの重さがどれほどかを視覚的・感覚的に掴みやすくなります。

風呂・プール・生活で使う水量との比較

家庭の浴槽1杯あたりの水量は150〜200L程度のため、水1トンはおよそ5杯分になります。

一般家庭の1日の生活用水が約250〜300Lと言われるため、水1トンは一家族3〜4日分の生活用水に相当します。

さらに、キッチンやシャワーで使う水量を細かく見ていくと、シャワー10分で約100L、水道の蛇口を流しっぱなしにすると1分で約10〜12L程度消費します。

これらを踏まえると、水1トンは“意外と早く使い切ってしまう量”であることも分かり、防災用備蓄や節水の意識にもつながります。

プールに置き換えて考える場合、幼児向けビニールプール(容量約200〜300L)なら3〜5杯分に相当し、日常の水使用量との関係性が直感的に理解できます。

ドラム缶やペットボトルで換算するとどれくらいになる?

一般的な200Lドラム缶なら約5缶、500mlペットボトルなら2,000本分が水1トンに相当します。

運ぶことを考えると、大きなドラム缶5つを同時に扱うイメージになり、その重量の大きさが実感できます。

また、2Lペットボトルなら500本分にあたり、スーパーの買い物カート10台分以上の量に匹敵します。

さらに、飲料ケース(500ml×24本)で換算すると約83ケース分となり、家庭で扱うには現実的ではないほどの量であることがわかります。

こうした“持ち運びの視点”を加えることで、水1トンという数字が持つ重さと量の両面がより立体的に理解できます。

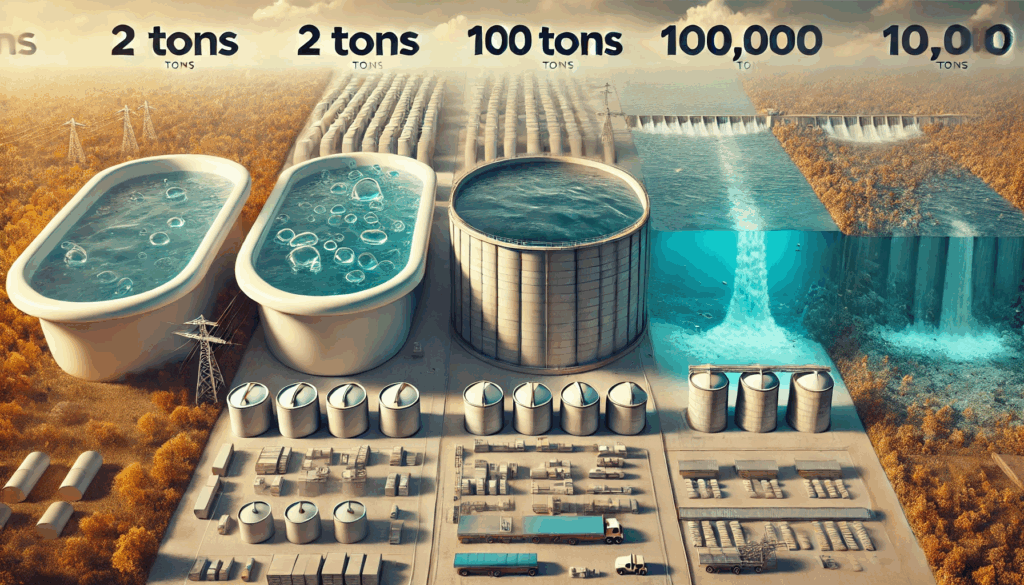

さらに大きい数字で水量を考える~2トン・100トン・1万トンのイメージ

水の量が増えると、私たちの日常や社会インフラとの関わりがより深くなります。

ここでは、1トンを超える水量がどれくらいのインパクトを持つのかをわかりやすく整理します。

2トン・100トン・1万トンの水はどれくらい?生活との関わり

2トンの水は一般家庭の1週間分の生活用水量、100トンなら小さなビルの1日の使用量に相当します。

1万トンになると大型船のバラスト水や中規模河川の流量に近く、生活だけでなく産業レベルのスケールになります。

さらに、農業用水として考えると2トンは家庭菜園数日分、100トンで小規模農地の灌漑1回分に相当し、1万トン規模になると大規模な水田の季節単位の水管理にも匹敵します。

また、水処理施設では1万トン規模の処理能力を持つ施設も多く、地域の生活インフラを支える重要な単位として使われています。

このように、トン数が増えるほど生活・産業・社会全体とのつながりがより明確になり、水量のイメージもより現実的になります。

大型のプール・川・ダムに置き換えたときの水の重さ

25mプール(深さ1m)には約500トンの水が入り、ダムでは数億トンもの水が蓄えられています。

水の重さは水量が増えるほど指数的にスケールが大きくなり、人間の生活を支える巨大な力を持っています。

さらに、25mプールを深さ2mにすると水量は倍の約1,000トンとなり、小規模なダムでも1,000万トン規模の水を抱えることがあります。

河川に置き換えると、流量1秒あたり10トンの川は1日で86万トンもの水が流れる計算となり、自然が動かす水の量がいかに圧倒的かが理解できます。

また、大型ダムでは貯水量が1億トンを超えるものもあり、水力発電や都市の飲み水供給の源として欠かせない存在です。

こうした例えを通じて、水のスケールが桁違いに大きくなるにつれ、その重さや影響力も飛躍的に広がることをより立体的にイメージできるようになります。

水の重さ・容量に関するよくある疑問に回答

水に関する単位や重さの感覚は、知っておくと防災や生活に役立つ知識になります。

ここでは、水の重さにまつわる素朴な疑問にまとめて回答します。

1トンのもの・重さの感覚は?生活での見つけ方

1トンの重さは軽自動車1台、象の赤ちゃん1頭、冷蔵庫5台分に近いとされます。

日常生活では目にする機会は少ないものの、車や家電で例えると比較しやすくなります。

また、家庭で実際に扱う重量としては洗濯機(約60〜70kg)15台分、米袋(30kg)なら約33袋分に相当し、普段の生活ではなかなかまとめて触れないレベルの重さです。

物流現場ではパレットに積んだ飲料ケースや資材が1トンを超えることも多く、持ち運びには必ずフォークリフトや専門の機器が必要になります。

このように、“人が手で持てる限界をはるかに超えた重量”である点を知っておくと、1トンという数字の感覚をより具体的に捉えられるようになります。

水以外の1トンの例~食べ物・物質で比べてみよう

米1トンは約16.6袋(1袋=60kg)、小麦粉なら20袋、みかんなら約6,000個に相当します。

食べ物で例えると、1トンという数字がどれほど大きいかがわかりやすくなります。

また、砂糖や塩などの調味料は比重が水よりも重いため、同じ1トンでも体積はやや小さくなります。

例えば砂糖1トンは約0.85m³ほどで、家庭の押し入れ1つ分程度です。

野菜で考えると玉ねぎは約4,000〜5,000個、じゃがいもは約3,000〜4,000個ほどで1トンになり、農業の収穫量を理解する際にも役立つ基準になります。

さらに、鉄やアルミといった金属では比重が大きく、鉄1トンはわずか0.13m³ほどの体積しかありません。

こうした素材ごとの違いを知ると、1トンという単位が「重さ」であると同時に「質量の違いを比べる指標」であることも実感できます。

意外と知られていない単位や換算のポイント

水の換算では立方メートル(m³)・リットル(L)・キログラム(kg)が同じ「1000」を基準に対応している点が重要です。

この関係を覚えておくことで、どんな水量も簡単にイメージできるようになります。

さらに、体積の計算では1L=1,000mL、1m³=1,000Lという直線的な換算が維持されるため、ほかの液体と比べても水は単位の扱いやすさが際立っています。

比重の概念を押さえると、水より重い液体(食塩水・油・金属溶液)や軽い液体(灯油・アルコール類)との比較ができ、同じ1トンでも占める体積が大きく異なることが理解できます。

また、防災や建設の現場では「1mmの雨が1m²に降ると1Lになる」という計算がよく使われ、雨量の把握にもこの1000の関係が役立ちます。

単位の仕組みを知っておくことで、生活のあらゆる場面での水量理解がぐっとスムーズになります。

まとめ

水1トンは1,000リットル・1,000kgというシンプルな関係で覚えやすく、ペットボトルや風呂、車など身近なもので例えることでイメージがぐっと明確になります。

さらに大きな単位では生活や産業に直結するスケールとなり、水量の理解は防災や節水にも役立ちます。

この記事を通して、水の単位や重さをより身近に感じ、日常生活に活かせる知識として役立ててください。