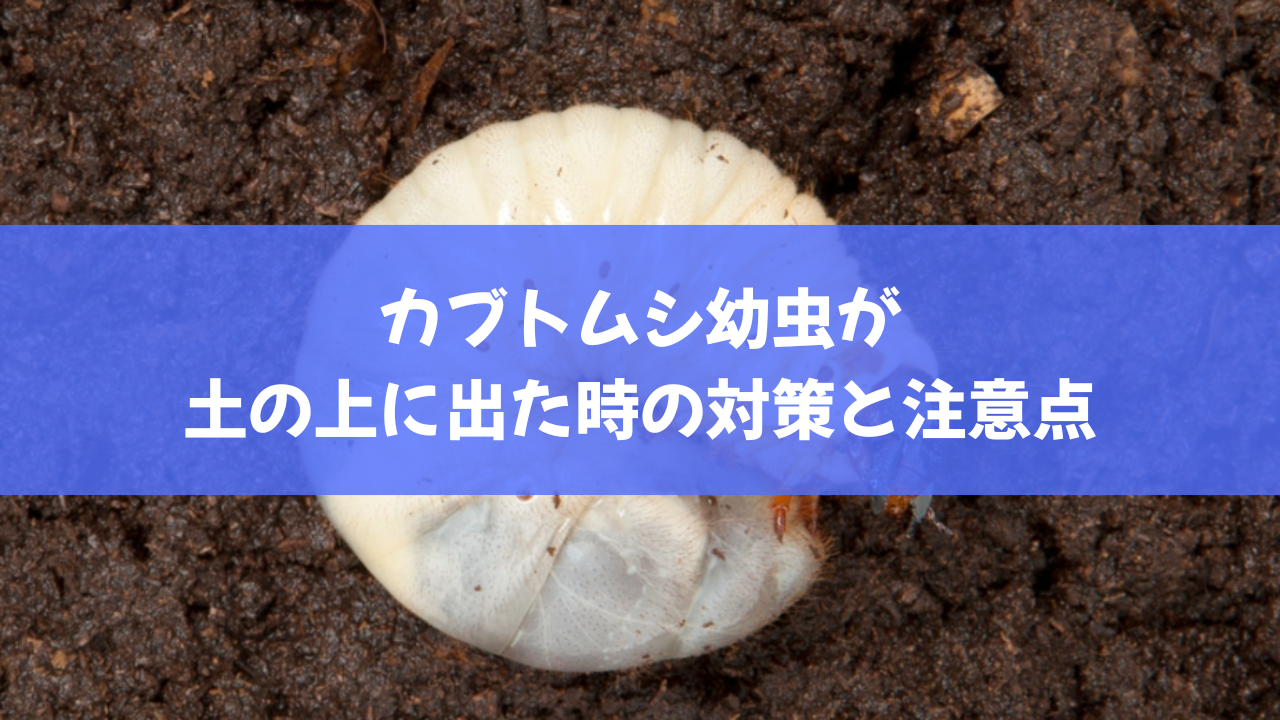

カブトムシの幼虫を育てていると、ある日突然「幼虫が土の上に出てきた!」という場面に驚く方も多いでしょう。実はこれは異常行動ではなく、成長過程や環境の変化に伴う自然な反応であることが多いのです。この記事では、幼虫が土から出てくる理由やそのときの正しい対処法を、初心者にもわかりやすく解説します。

カブトムシ幼虫が土の上に出る理由

幼虫が土から出てくる理由

カブトムシの幼虫が土の上に出る主な理由は「環境の変化」と「酸素不足」です。マット(飼育用の土)が劣化して酸素が少なくなったり、フンが溜まりすぎてガスが発生していると、幼虫は苦しくなって地上に出てきます。また、マットの乾燥や湿りすぎも原因のひとつです。

特に湿度が高すぎるとカビや腐敗臭が発生し、幼虫がそれを嫌がって移動します。さらに、マットの表面温度が上昇しすぎた場合や、ケースを日光の当たる場所に置いていると、幼虫はより涼しい場所を求めて地表に出てくることもあります。飼育ケース内の通気性が悪いと、マット内部で酸素濃度が低下してしまうため、換気を意識することも大切です。

カブトムシの幼虫の成長と出てくる時期

カブトムシの幼虫は、春から夏にかけて急激に成長します。この時期は活発に動くため、マットの状態が悪いとすぐに反応して地上に出てくることがあります。特に5月頃は気温上昇とともに活動が盛んになり、サナギになる前の「落ち着かない時期」に入るため、土の上に姿を見せることも珍しくありません。

秋から冬にかけては逆に動きが鈍くなりますが、暖かい室内で飼育している場合は年中活動が続くこともあります。飼育環境によっては季節感がずれ、サナギになるタイミングが変わることもあるため、気温と湿度の管理は非常に重要です。

1匹だけ土から出てくるケース

複数飼育している中で1匹だけが地上に出てきた場合、その幼虫が弱っていたり、特に環境が合っていないことが考えられます。他の個体が問題なく潜っているなら、まずその1匹を別の容器に移して観察しましょう。マットの劣化や温度変化に敏感に反応する個体もいるため、早めの対処が大切です。

また、ダニやカビによる影響を受けて体調を崩している可能性もあるため、体表を確認して異常があれば新しい清潔なマットに交換し、静かな場所で様子を見ると良いでしょう。個体差を理解して飼育環境を微調整することが、健康な成長を支えるポイントです。

出てくる時期と環境条件

5月の重要性と気候条件

5月は気温が安定し始めるため、幼虫が活発に動き出す季節です。この時期に地上に出てきた場合は、サナギになる準備やマットの状態確認のサインであることが多いです。急な温度変化や湿度の上昇にも注意し、風通しをよくして過ごしやすい環境を整えましょう。

また、春先は昼夜の気温差が大きく、朝晩に冷え込むこともあります。急な温度低下があると幼虫が驚いて土の上に出てくることもあるため、ケースを室内の安定した場所に移動することが大切です。さらに、湿度計を使って60~70%を保つように調整しましょう。

温度と湿度が及ぼす影響

カブトムシ幼虫の理想的な環境は、温度20〜25℃・湿度60〜70%前後です。高温や乾燥が続くとストレスを感じ、逆に湿度が高すぎると呼吸しづらくなります。特に密閉性の高い容器では酸欠になりやすいため、通気口を確保しておくことが重要です。

また、エアコンやヒーターの風が直接当たる場所では乾燥が進むため避けましょう。湿度が低い場合は霧吹きでマット表面を軽く湿らせ、乾燥と過湿のバランスを保つことがポイントです。気温と湿度の変化は幼虫の食欲や活動に大きく影響するため、こまめなチェックを習慣にしましょう。

土の種類と管理方法

マットには発酵が進んだ完熟マットを使用するのがおすすめです。新しいマットを入れるときは、軽く湿らせてからよく混ぜ、手で握ったときに固まる程度のしっとり感が理想です。また、月に1度を目安にフンを取り除き、新しいマットを足すことで快適な環境を維持できます。

半年以上交換していない場合は全量を入れ替えるのが理想です。こうした細やかな管理が、幼虫の快適な成長につながります。

カブトムシ幼虫の行動について

土の上で動かない理由

幼虫が土の上で動かずにじっとしている場合、酸素不足で弱っているか、サナギになる前の準備期間に入っている可能性があります。元気がないようであれば新しいマットに入れ替え、やや乾いた清潔な土に移して様子を見ましょう。

また、動かない状態が長く続く場合は、体が白く硬くなっていないかを確認しましょう。これはサナギ化が始まっているサインであり、無理に触ると変態を妨げる恐れがあります。

土の上で這いずり回る行動

地上で活発に動き回るのは、環境に不満を感じているサインです。特に、マットの発酵臭やカビの発生、過度の湿気が原因になっていることが多いです。ケースを掃除し、通気性の良い場所に置いてストレスを減らしましょう。

また、飼育密度が高すぎる場合も落ち着かなくなる原因です。1つのケースに3匹以上入っているとストレスが溜まりやすいので、適度に分けて飼育することも効果的です。

サナギに変わる時の行動

サナギになる直前の幼虫は、落ち着きなく土の中を移動し続けることがあります。これは「蛹室(ようしつ)を作る」ための行動です。この時期に無理に掘り返すとサナギ化に失敗することがあるため、静かに見守るのが大切です。

カブトムシ幼虫の飼育と管理

マットやケースの交換方法

マットの交換は、幼虫の成長段階や汚れ具合によって行います。フンが目立ち始めたら、全体の3分の1〜半分を新しいマットに入れ替えましょう。ケースを洗う際は洗剤を使わず、水でしっかりすすぐことがポイントです。

酸欠対策とガス抜き

密閉された容器では、マットの発酵や幼虫の呼吸によって二酸化炭素が溜まりやすくなります。フタを少し開けて空気を入れ替える、または通気口を設けることで酸欠を防ぐことができます。夏場は特にガスが発生しやすいため、風通しの良い場所で管理しましょう。

エサの与え方と管理のポイント

カブトムシの幼虫はマットそのものを食べて栄養を得ています。そのため、質の良いマットを使用することが最も重要です。マットが劣化して臭いが出たら早めに交換してあげましょう。清潔で栄養豊富な環境を維持することで、幼虫は順調に成長し、健康なサナギへと育っていきます。

土の上に出た時の対策

地上に出た幼虫の取り扱い

幼虫が地上に出てきたら、素手で触らずにスプーンなどで優しくすくい上げます。新しいマットに浅く埋め直し、しばらく様子を見ましょう。頻繁に地上に出てくる場合は、マットの環境に問題がある可能性があります。

湿度が高すぎたり、酸素不足が起きているかもしれないので、通気性を確保し、マットを少し乾かして調整します。

病気の予防と注意点

マットの劣化やカビの発生は病気の原因になります。ケースやマットが湿りすぎていないか、悪臭がしないかを定期的に確認しましょう。異常がある個体は別のケースに移すのがおすすめです。

定期的な管理を行うことで、病気のリスクを大幅に減らすことができます。

羽化のための最適環境を整える

幼虫がサナギに変わる時期には、振動や温度変化をできるだけ避けます。静かな場所で25℃前後を保ち、蛹室が壊れないように注意しましょう。直射日光を避け、温度変化の少ない暗所で安定させておくと安心です。

羽化前後は特にデリケートな時期なので、観察は最小限に抑え、自然のペースを大切に見守ることが成功の秘訣です。

まとめ

カブトムシの幼虫が土の上に出てくるのは、環境の変化や成長のサインであることが多く、慌てる必要はありません。大切なのは、マットの状態・温湿度・酸素環境を見直し、快適な飼育環境を整えることです。正しい管理と観察を続けることで、健康なカブトムシの羽化を見守る喜びを味わえるでしょう。