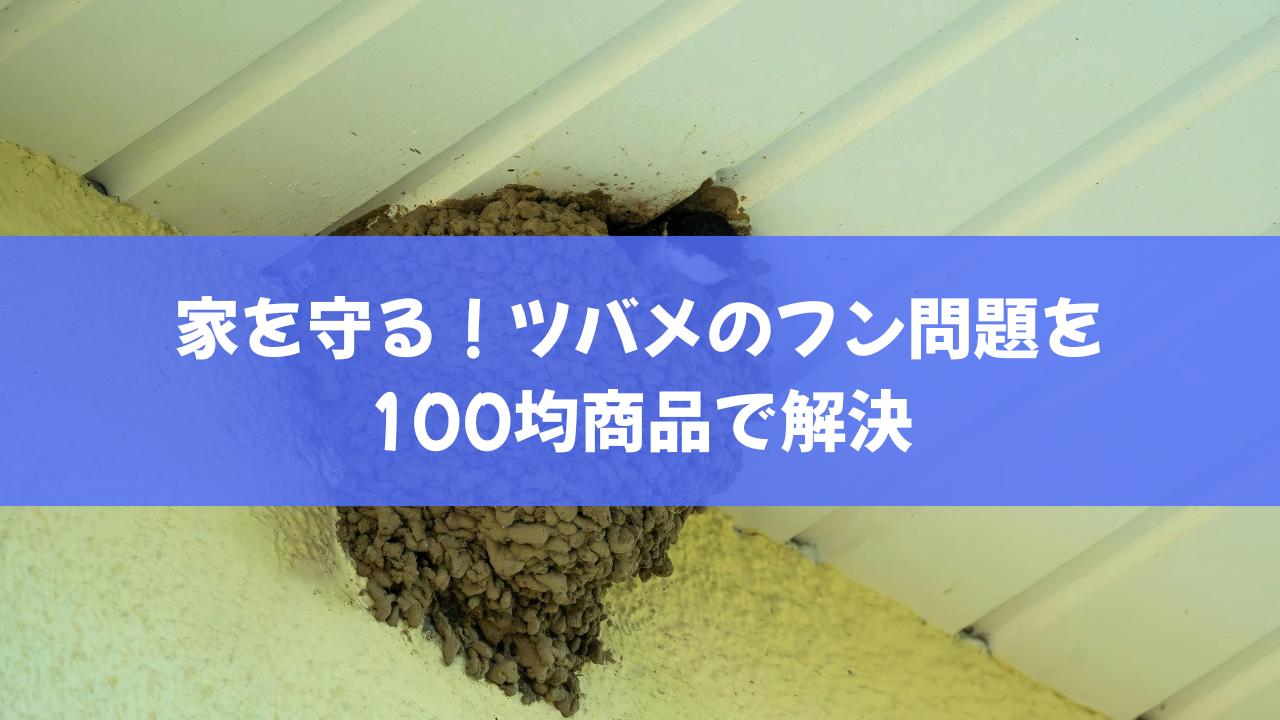

春から初夏にかけて、ツバメが巣を作る光景は微笑ましくもありますが、巣の下に溜まるフンに悩まされている方も多いのではないでしょうか?

特に玄関先やベランダに巣を作られてしまうと、毎日の掃除が大変になりますよね。

この記事では、ツバメの巣を壊さずにフン問題を解決する方法をご紹介します。

しかも使うのは、手軽に手に入る100均グッズだけ!この記事を読めば、家を清潔に保ちながらツバメと共存するアイデアが見つかります。

家を守る!ツバメのフン問題とは?

ツバメのフンがもたらす影響

ツバメのフンは見た目が悪いだけでなく、衛生面にも深刻な問題を引き起こす可能性があります。

乾燥したフンは空気中に粉じんとして舞い上がり、アレルギーやぜんそくなどの呼吸器疾患を引き起こすこともあるため、放置は禁物です。

さらに、フンには病原菌が含まれていることがあり、免疫力の低い人や小さなお子さん、高齢者、ペットなどには特に危険となる場合もあります。

においや見た目の不快感だけでなく、健康被害のリスクまであるため、早めの対策が欠かせません。

また、フンが落ちる場所によっては玄関のタイルや階段が汚れて滑りやすくなり、転倒事故につながる恐れもあるため、安全面から見ても無視できない問題です。

フン受けの必要性と効果

ツバメの巣を壊さずにフンの被害を最小限に抑えるには、巣の下に「フン受け」を設置するのが最も現実的で有効な方法です。

フン受けがあることで、落下したフンが広がるのを防ぎ、掃除の手間や頻度を大幅に軽減できます。

また、玄関周りや洗濯物スペースなど、衛生を保ちたい場所を清潔に維持することが可能になります。

設置は非常にシンプルで、ちょっとした工夫と身近な材料があれば誰でもすぐに実行できます。

特に100円ショップで揃うアイテムを使えば、手軽で経済的なのも大きなメリットです。

ツバメの巣作りとフン問題の関係

ツバメは渡り鳥でありながら、非常に強い帰巣本能を持っています。

いったん巣を作った場所が安全であると判断すると、翌年以降も同じ場所に戻ってくる傾向があります。

そのため、今年フン問題に悩まされた場合、対策を講じなければ来年も同じ悩みを繰り返すことになる可能性が高いのです。

特に人気の巣作りスポットとして知られているのが、玄関のひさし、ベランダの天井、車庫の軒下など、人の出入りが多く外敵が少ない場所。

人間にとっては不都合な場所でも、ツバメにとっては絶好の環境なのです。

だからこそ、ツバメを守る気持ちと私たちの暮らしの快適さを両立させるために、衛生面への配慮を忘れずに工夫を凝らすことが重要となってきます。

100均商品で簡単解決!

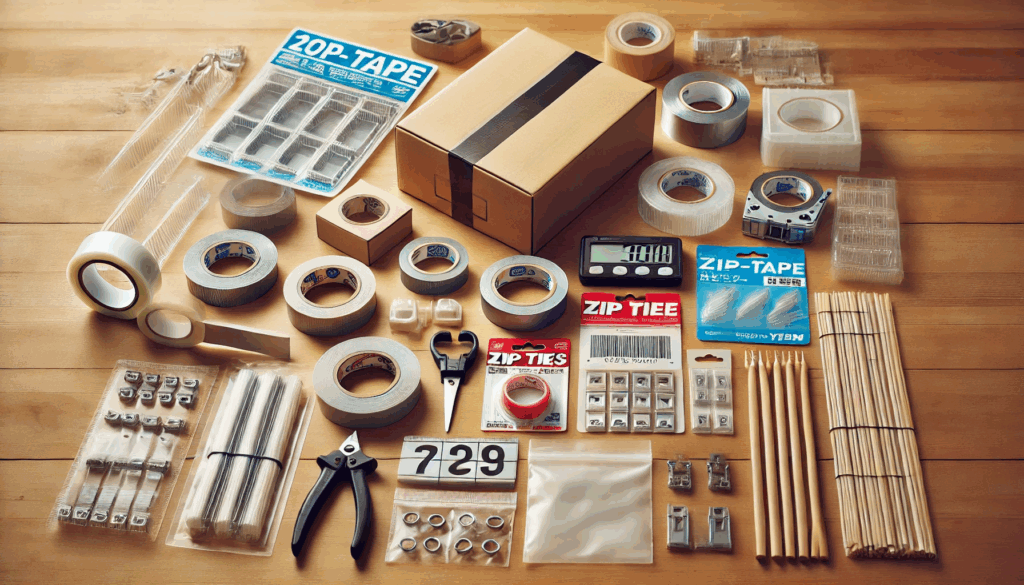

ツバメ対策におすすめの100均グッズ

100円ショップには、ツバメのフン対策に活用できる手頃で実用的な商品が多く揃っています。

たとえば、ダンボールや透明なビニールシート、ガムテープ、結束バンド、園芸用ネットといった基本アイテムに加え、養生テープや突っ張り棒、小さなワイヤーラック、プラスチック製のトレーなども非常に便利です。

これらのアイテムは軽量かつ加工しやすく、必要に応じて組み合わせることで、設置スペースや用途に応じた柔軟なフン受けが自作できます。

また、100均で手に入るため、コストを気にせず気軽に何度でも試行錯誤できるのも大きな魅力です。

デザインやサイズにバリエーションがあるので、設置場所の雰囲気に合わせた工夫もしやすく、DIY初心者でも手軽に取り入れられます。

ダンボールを使ったフン受けの作り方

まず、ツバメの巣の真下に合うサイズのダンボールを選びましょう。

長方形のダンボール箱を切り開いて平らにしておくと作業がしやすくなります。

底部分にはビニール袋やラップを敷いておくと、フンが直接染み込まず掃除が簡単になります。

設置の際には、ひもや結束バンドを使ってダンボールの両端を軒下や壁にしっかりと固定します。

壁とのすき間をできるだけなくすことで、落下物の拡散を防ぎます。

さらに、ダンボールは水に弱いため、透明のビニールシートやラップを上からかぶせて簡易的な防水加工を施しておきましょう。

雨風の強い日は、補強のために端をガムテープや養生テープで二重に留めると、より安心です。

作業は2人以上で行うと安全かつ効率的です。

ガムテープを使った簡単な設置方法

設置スペースや器具が限られている場合には、ガムテープを使ったシンプルな方法がおすすめです。

例えば、紙皿やプラスチック製の受け皿にビニール袋をかぶせ、巣の真下に貼り付けます。

固定はガムテープや養生テープを使い、四辺をしっかりと留めましょう。

粘着力が強すぎると壁を傷める可能性があるため、壁材との相性を確認してから使用するのがポイントです。

フン受けの周囲にマスキングテープを一度貼ってからガムテープを使うと、壁へのダメージを軽減できます。

この方法は取り付け・取り外しが容易で、短期間の使用にぴったりです。

風が強い日はシートがめくれやすくなるため、追加のテープで補強するか、小さな重りを使って押さえる工夫も有効です。

ツバメのフン対策の実践ガイド

玄関周りのフン対策

玄関にツバメが巣を作っている場合は、人の出入りが多いため、フン受けの設置は非常に重要です。

特に玄関先は来客の目にも触れる場所なので、見た目の清潔感も意識したいところ。

ダンボールや透明ビニールシートをL字型に加工して、壁面と床の両方をカバーするように設置するのがおすすめです。

L字型にすることで、フンが飛び散る方向を効果的に遮断し、足元にまで汚れが広がるのを防げます。

さらに、床部分には新聞紙や使い捨てペットシートなどを敷いておけば、掃除もラクになり、汚れた部分だけ取り替えることができます。

また、照明やポーチライトの位置によってはツバメの巣の影になるので、そうした場所も事前にチェックし、フン受けの位置とサイズを調整することが快適な生活空間を保つポイントです。

フンの掃除方法と注意点

ツバメのフンが落ちてしまった際には、まず衛生面を意識して掃除を行うことが大切です。

作業時には、使い捨ての手袋とマスクを必ず着用し、肌にフンが触れないよう注意しましょう。

掃除の手順としては、まず落ちたフンの周囲を水やアルコールスプレーで軽く湿らせてから、使い捨てペーパーや古布などでやさしく拭き取ります。

乾燥している場合はこびりついていることが多いため、無理にこすらず水分でふやかしてから取り除くと、周囲を傷つけることなくきれいにできます。

掃除後は中性洗剤で拭き取り、消臭スプレーを使ってにおい対策もしておくと安心です。

最後に使用した手袋やペーパーは密閉袋に入れて処分し、手洗いとうがいを忘れずに行いましょう。

カラス対策とツバメの棲みか問題

フン対策と並行して注意したいのが、ツバメの巣を狙うカラスへの対策です。

カラスはツバメの卵やひなを狙うことがあり、その結果ツバメが巣を放棄してしまうケースもあります。

これを防ぐためには、ツバメの巣の周囲に防鳥ネットを張る、園芸用ネットを利用する、または100均で手に入るキラキラテープや吊るし用のCDなどを活用して、カラスが近寄りにくい環境を作ると効果的です。

これらは光や揺れによってカラスを遠ざける効果があり、簡単に取り付けられるのも魅力です。

さらに、ツバメにとっても安心して子育てができる環境を整えることにつながり、結果としてフン被害の発生場所も予測しやすくなります。

ツバメとカラス、そして私たちの暮らしのバランスをとるには、こうした多角的な工夫が大切です。

まとめ

ツバメが家に巣を作るのは喜ばしい反面、フンによるトラブルには対策が必要です。

衛生面や見た目の問題を放置すると、日々の生活に影響が出てしまいます。

そこで活躍するのが100均グッズを使ったフン受けDIY。

手軽でコストも安く、設置も簡単なので誰でもすぐに取り組めます。

ダンボールやビニールシート、ガムテープなどを使えば、巣を壊すことなく清潔な生活空間を維持できます。

ツバメと上手に共存するための知恵として、ぜひ今回ご紹介した方法を試してみてください。