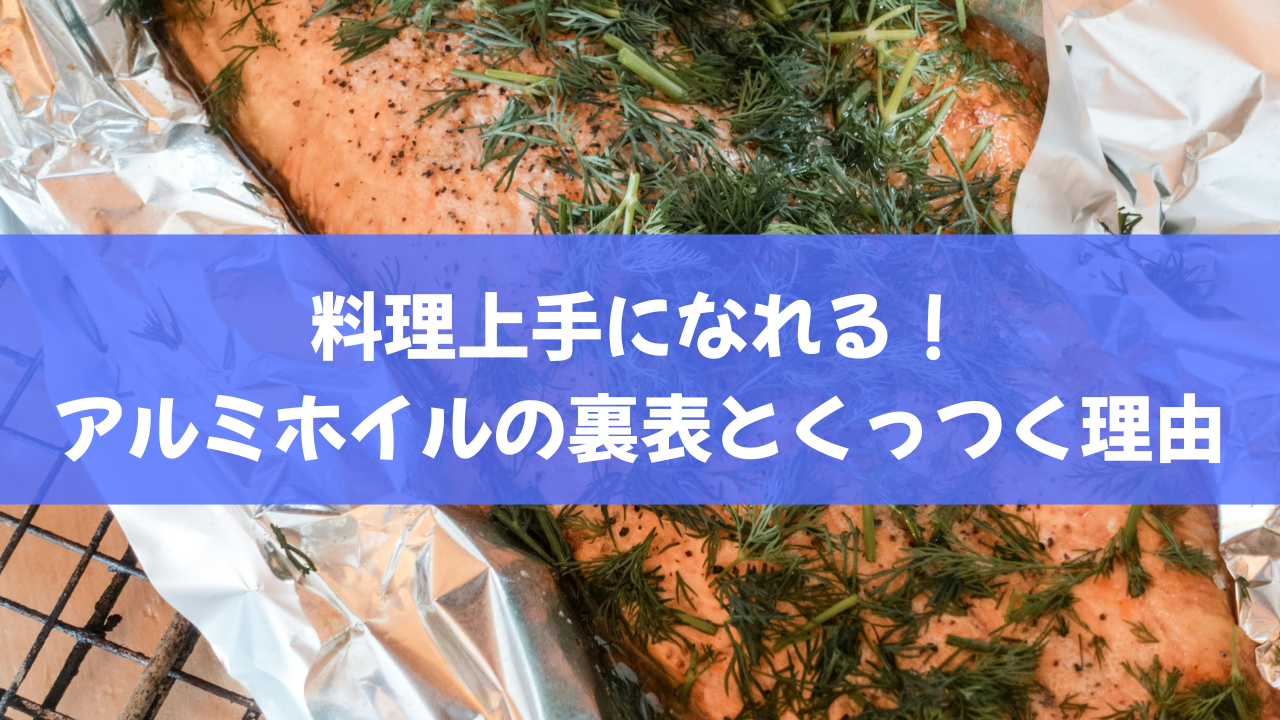

「アルミホイルって裏表があるの?」「魚がホイルにくっついてしまった!」そんな経験ありませんか?

実は、アルミホイルの裏表や使い方を知るだけで、料理の仕上がりがグッと変わるんです。

特に、くっついて失敗しやすいホイル焼きや冷凍保存も、ちょっとした知識とコツでストレスフリーに。

この記事では、料理に役立つアルミホイルの基礎知識から、くっつかないための工夫、さらには便利な活用法までを、プロ目線でやさしく解説します。

家庭料理をもっと快適にしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

アルミホイルの基礎知識

料理におけるアルミホイルの役割とは

アルミホイルは、加熱や保存時に便利な万能アイテムです。

主に熱を効率よく伝える性質があり、包んで加熱すれば食材の水分や旨味を逃がさず調理できます。

たとえば、焼き魚やホイル焼きなどでは、素材そのものの風味や水分をしっかり閉じ込めることができるため、ジューシーな仕上がりが期待できます。

さらに、焦げ付き防止の役割も大きく、オーブントースターやフライパンでの調理時には下敷きとしても重宝します。

後片付けが簡単になるのも魅力のひとつです。

また、冷凍保存時には乾燥防止や冷凍焼けの防止にも役立ち、特に肉や魚、おにぎりなどの保存には欠かせない存在です。

最近ではアウトドアやキャンプでもアルミホイルが活躍し、炭火焼きや蒸し料理など幅広い調理に対応できる点も見逃せません。

アルミホイルの裏表についての詳解

一般的なアルミホイルには、光沢のある面(表)とつや消しの面(裏)があります。

これは製造過程で2枚を同時に圧延するため、一方だけがローラーに接し、もう一方がマットな仕上がりになるためです。

つまり、製造上の構造がそのまま裏表の違いとして現れているのです。

商品によっては「裏表の指定なし」とされているものもありますが、基本的には光沢面が「表」、つや消し面が「裏」と覚えておくと便利です。

実際には、調理によって使い分けることで仕上がりに差が出るケースも多くあります。

とくに、温めや焼き調理にこだわる方にとっては、この違いを意識して使うことが料理の完成度を左右する重要なポイントとなります。

表面のつや消しと光沢の違い

光沢面は熱反射率が高く、つや消し面は熱を吸収しやすい傾向があります。

そのため、食材に均一に火を通したいときは、つや消し面を内側に使うのが理想です。

これは、包んだ食材を内部からじっくり加熱し、蒸し焼きに近い状態を作るのに適しています。

一方で、外側に光沢面を向けることで外部からの熱を反射し、食材全体の加熱バランスを整えることができます。

特に焼き魚やお肉の調理では、この裏表の使い分けが仕上がりに影響することがあります。

加えて、チーズなどが溶けてホイルに接するようなレシピでは、光沢面の使用でくっつき防止の効果がある場合もあり、素材や調理法に応じて臨機応変に使い分けると、より満足のいく結果が得られるでしょう。

アルミホイルがくっつく理由

なぜアルミホイルは魚やおにぎりにくっつくのか?

アルミホイルが食材にくっつく主な原因は、食材から出る水分やデンプン質が高温で乾燥し、ホイル表面に接着してしまうためです。

加熱により水分が蒸発し、デンプンが糊のような役割を果たしてしまうことで、ホイルと食材の間に“のりづけ”のような状態が生まれてしまいます。

特に魚の皮やおにぎりの表面は、水分や油分が不均一になりやすく、しかも高温にさらされやすいため、密着してしまうリスクが高いのです。

さらに、おにぎりの表面に含まれるごはん粒のデンプンは、加熱によって粘着性が増しやすく、ホイルに付着しやすくなります。

焼き魚の場合は、皮が繊細なため、焼き上がり時に剥がそうとすると皮だけがホイルにくっついて剥がれてしまい、見た目や食感が損なわれてしまうという事態になりがちです。

そのため、ホイルを使用する際には、素材ごとの性質を理解して対策を講じることが大切です。

くっつかない方法とその効果

対策としては、「くっつかないアルミホイル」を使用するのが最も簡単で効果的です。

これは表面にシリコン樹脂やフッ素加工がされており、食材が張り付くのを防ぎます。

こうした加工がされている製品は、特に焼き料理やお菓子作りなどで使いやすく、プロの調理現場でも採用されています。

また、普通のアルミホイルを使う場合でも工夫次第で対策が可能です。

たとえば、食材が接する面に油を薄く塗っておくことで、ホイルとの間に油膜ができ、くっつきを防ぎやすくなります。

クッキングシートをホイルの上に一枚重ねる方法も有効で、特に粘着性の高い食材にはおすすめです。

また、ホイルを軽く丸めてから広げると、表面にわずかな凹凸ができ、食材との接地面積が減ることでくっつきにくくなります。

ちょっとした工夫で、ストレスのない調理が実現できます。

電子レンジでの使用時に注意すべきポイント

電子レンジにアルミホイルを使う際は注意が必要です。

金属部分にマイクロ波が反応し、火花が出ることがあります。

これは「スパーク現象」と呼ばれ、最悪の場合、火災やレンジ本体の故障につながるおそれもあります。

特にレンジ内の壁や他の金属とホイルが接触していると危険です。

たとえば、食材の一部をホイルで部分的に覆う場合や、パンやパイの焦げを防ぐ目的で一時的に使用することは可能ですが、必ずレンジの取扱説明書で「アルミホイルの使用が許可されているか」を確認することが前提です。

また、ホイルが食材にぴったり密着していると、安全に加熱できるケースもありますが、食材が小さすぎたりホイルが浮いていたりすると火花が出るリスクが高まります。

電子レンジで使用する際は、極力代用品(耐熱ラップや電子レンジ対応のシートなど)を選ぶことが安心です。

アルミホイルの活用方法

ホイル焼きの美味しい作り方

ホイル焼きでは、食材を包み込んで蒸し焼きにすることで、素材の旨味を閉じ込めることができます。

コツは、つや消し面を内側にして熱を効率よく伝えることと、しっかり包んで蒸気を逃がさないこと。

特に水分の多い野菜やきのこ類と一緒に包むことで、自然な水蒸気が発生し、ふっくらとした仕上がりになります。

鮭のホイル焼きは定番ですが、鶏肉や豚肉でも同様に楽しめます。

味噌、バター、ポン酢など調味料を一緒に加えることで、風味豊かな一品に仕上がります。

また、包み方も重要で、両端をしっかり折り込むことで蒸気を閉じ込め、均一に火が通りやすくなります。

アウトドアシーンでは炭火でも応用可能で、焦げ付きを防ぎながら食材本来の味を引き立ててくれます。

さらに、後片付けが簡単なのも魅力のひとつです。

ピザを焼く時のアルミホイルの使い分け

ピザをトースターで焼く際、下にアルミホイルを敷くと後片付けが楽になります。

カリッとした仕上がりを目指す場合は、あえてホイルをくしゃっとさせてから敷くことで、底面に隙間ができ、余分な水分が抜けやすくなります。

こうすることで、ベチャッとしやすい冷凍ピザでも、お店のような食感に近づけることができます。

さらに、ホイルの上に小さな穴をあけておくと、さらに水分が逃げやすくなり、パリッとした食感が実現します。

また、トースター内でチーズや具材が落ちるのを防ぐために、ホイルで縁を囲むのもおすすめです。

調理後はそのままホイルごと捨てられるので、手間いらずで衛生的です。

冷凍保存時に役立つアルミホイル法

食材を冷凍する際、アルミホイルで包むことで、冷凍焼けや乾燥を防げます。

特におにぎりやパン、切り身の魚などは、ラップで包んだ後にホイルで二重にすると、味と食感が保たれやすくなります。

ホイルの遮光性により、匂いや光による劣化も防げる点がポイントです。

また、食材をホイルに包んで小分け保存すれば、使う分だけ取り出せて調理がスムーズになります。

ホイルは手で簡単に破れるため、解凍時の取り扱いもラクです。

加えて、メモ書きをホイルに直接ペンで書き込めるのも地味に便利なポイントで、日付や中身をメモしておけば管理も楽になります。

まとめ

アルミホイルの裏表や、くっつきやすい理由を正しく理解することで、日々の料理はもっと快適で美味しくなります。

とくに「光沢面」と「つや消し面」の違いや、くっつかない工夫を知っておくと、失敗がぐんと減るはずです。

また、ホイル焼きや冷凍保存といった応用術も覚えておけば、料理の幅が広がり、時短や節約にもつながります。

「なんとなく使っていたアルミホイル」が、今日からはあなたの強い味方になるかもしれません。